Japanese Old Kilns, Large Ceramic Jars from 12 century, Tokyo National Museum (Suzu & Tokoname, Bizen, Echizen, Tanba, Seto, Sanage) 珠洲焼(すずやき)の大壺。 平安時代~室町時代のやきもの (東京国立博物館)

こんにちは。Shiha Tea & Comfortです。今回は東京国立博物館で展示されていた中世の珠洲焼の大壺を紹介します。六古窯*の大壺との比較でみてみます。

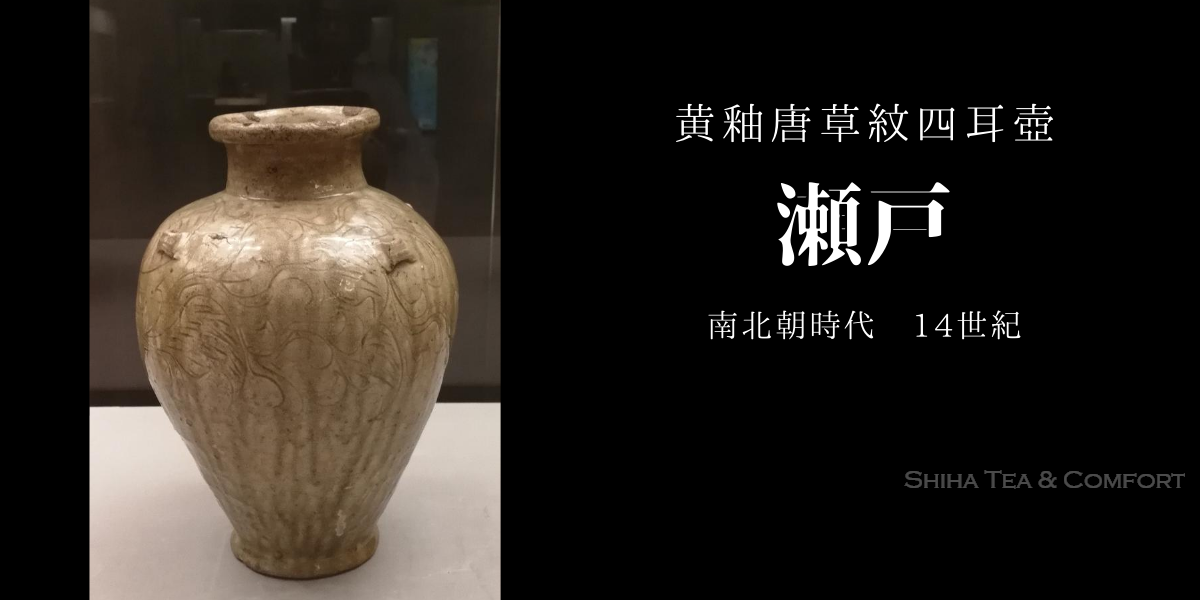

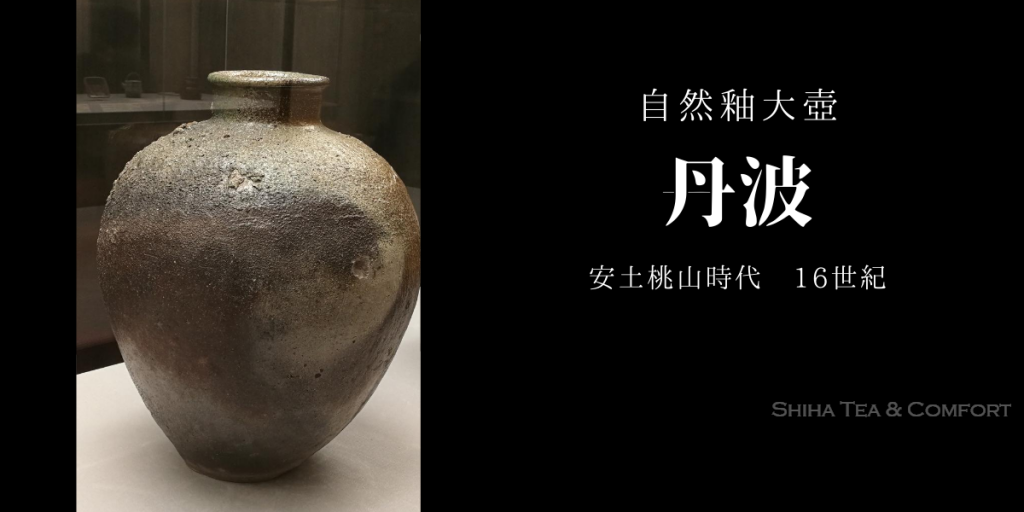

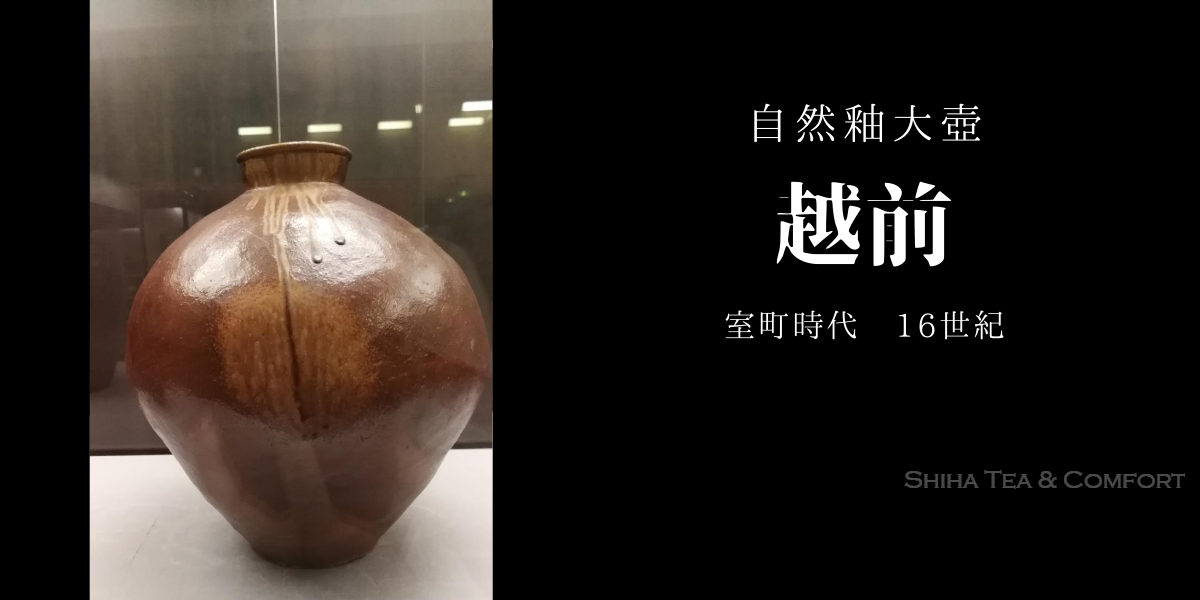

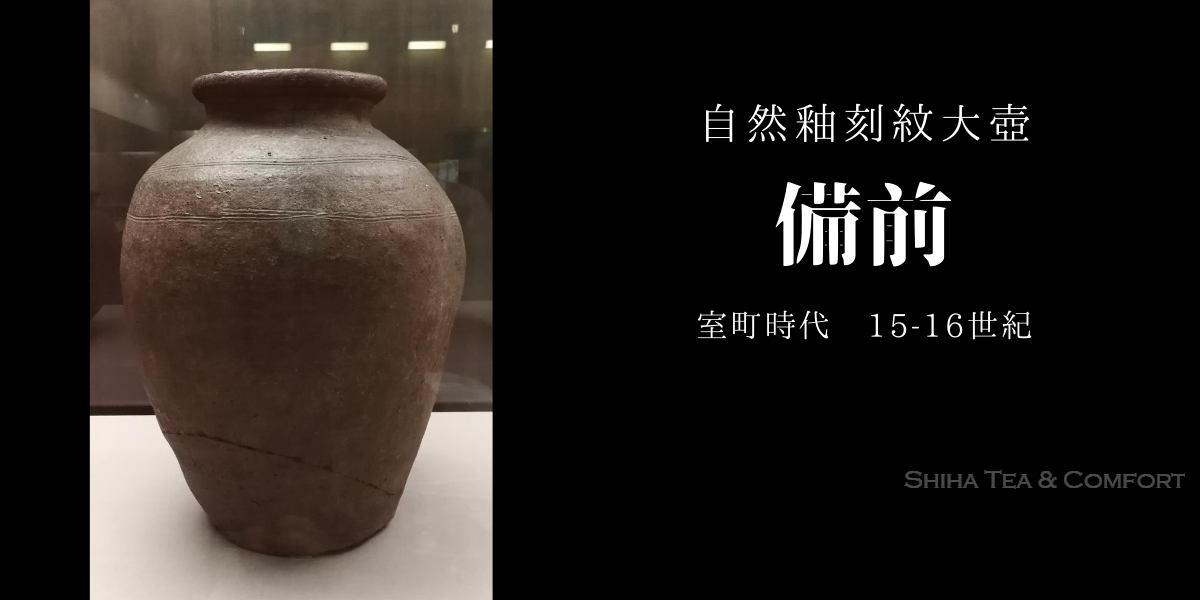

*日本六古窯は、越前・瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前になりますが、

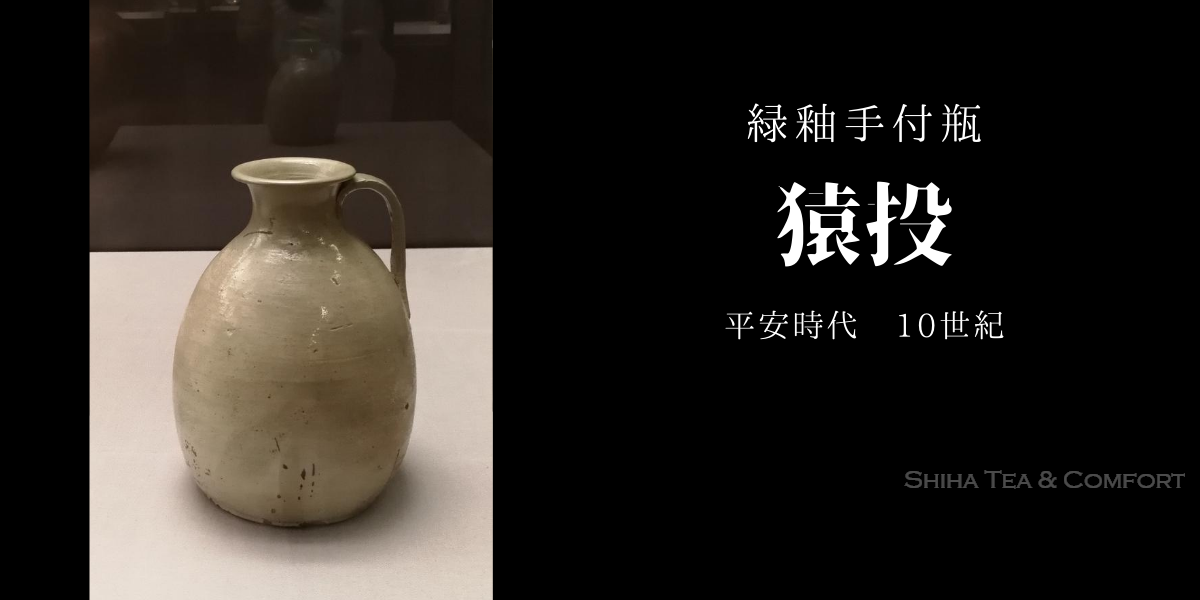

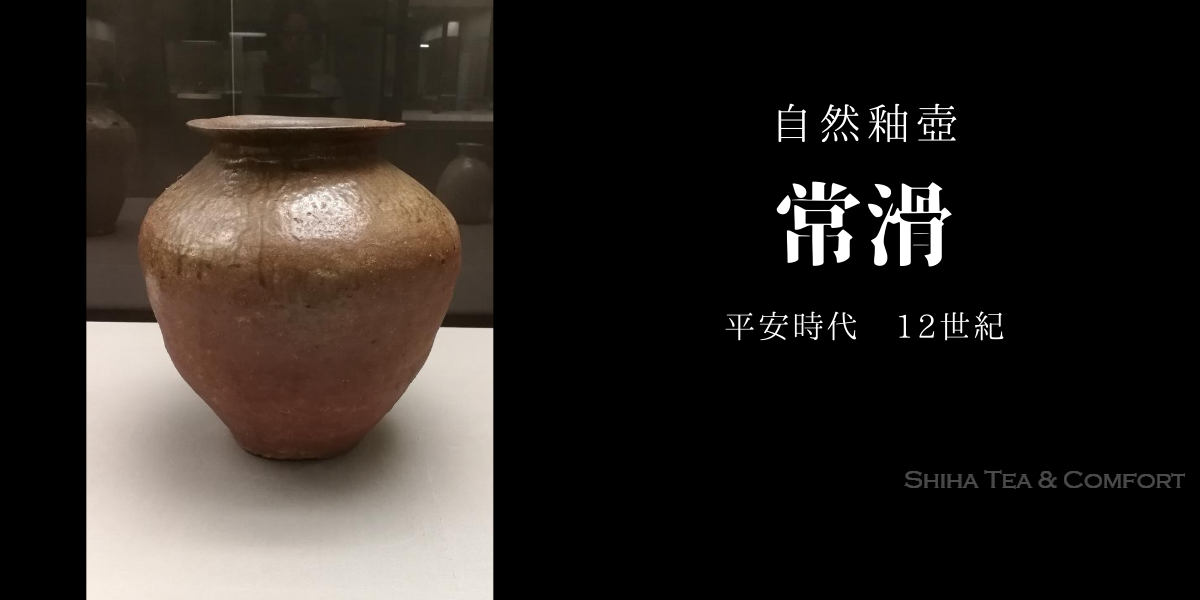

今回の展示は、越前・瀬戸・常滑・瀬戸・丹波・備前・珠洲・猿投でした。

Contents 目次

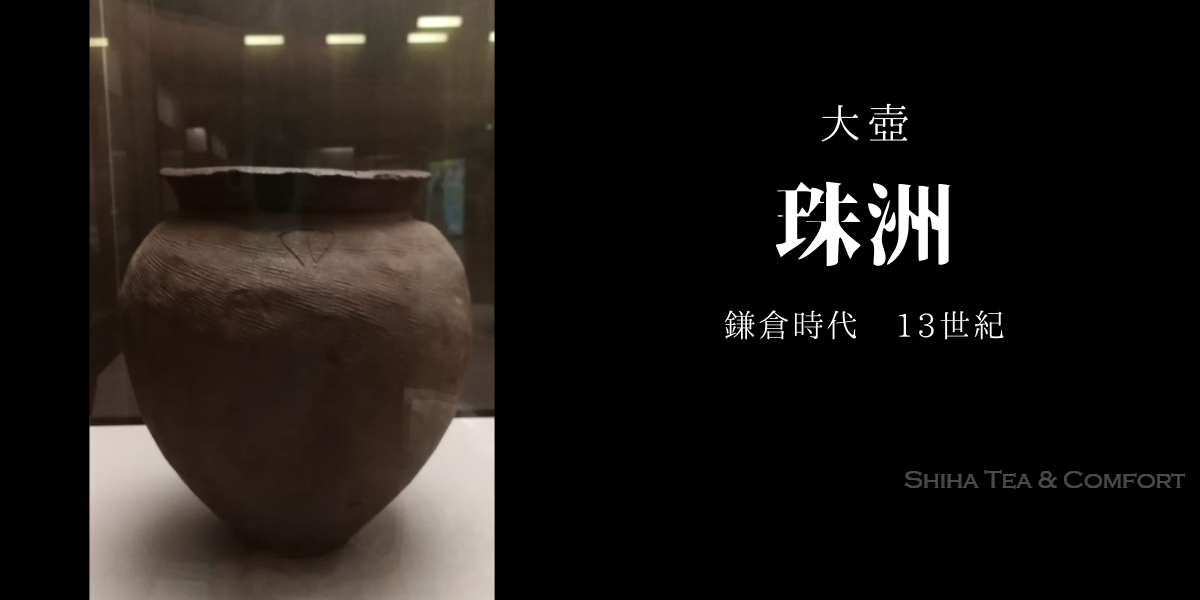

珠洲焼 大壺 (たいこ)の特徴

東京国立博物館(トーハク)の展示のテーマは「平安時代~室町時代のやきもの 大壺(たいこ)大甕(おおがめ)の魅力」です。

他の地方の大壺や大甕との比較で、特徴をより知ることができました。

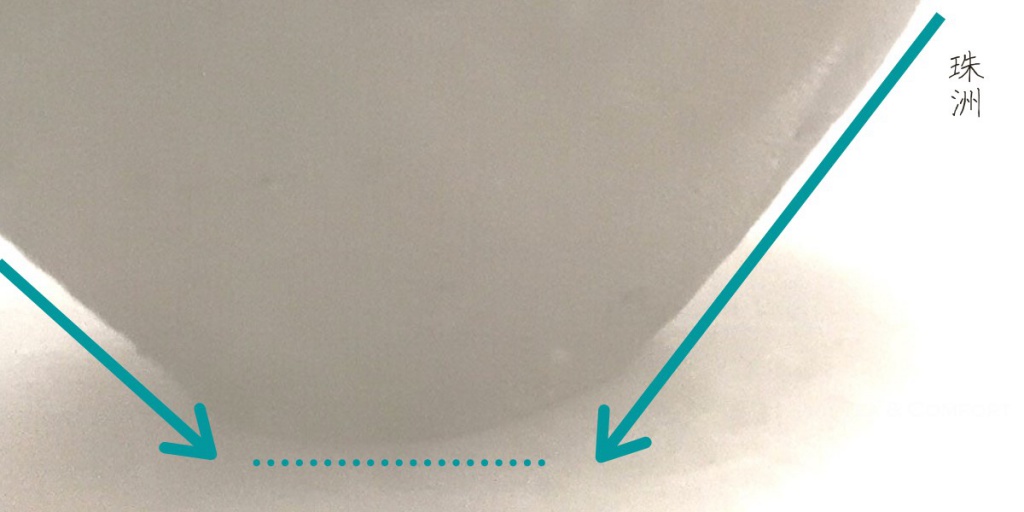

珠洲焼の壺や甕の特徴は、 黒い、底径が小さい です。また、重心が高いとも言えると思います。以下のブログに現代と中世の珠洲焼の特徴を挙げました。

比べてみると、赤褐色なもの、重厚なもの、洗練されたラインのもの…それぞれ受ける印象が違います。華やかな雰囲気を感じるものもありますが、珠洲焼は質朴な印象です。

珠洲焼大壺は口径が大きく底径が小さいです。珠洲の中世の大壺は口径サイズは様々ですが、全体として底径が小さいものが目につきます。

底に向かうラインの角度がとてもシャープです。

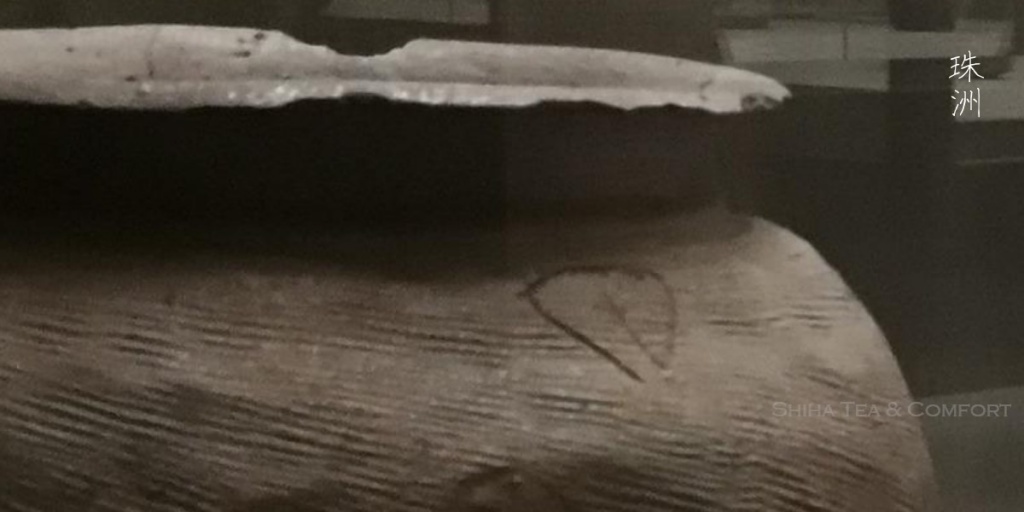

下の珠洲焼では、口頚部下に記号紋(マーク)が見えます。

中世の珠洲焼の刻字には「大」「七」「九」や「T」「H」などのアルファベット的なものもみられます。壺や甕に刻まれた大らかでスタイリッシュな文字、そして施された位置が絶妙で、素朴な生活の器が、ブランドアイコン(ロゴ)がついたクールな作品に見えてきます。

日本の文化遺産オンラインではその他の珠洲焼の大壺、大甕を見ることができます。https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/292539

各展示大壺大甕の名称と時代

展示品の名称と時代を付けてみてみます。トーハクの解説の抜粋です。

珠洲焼は口が広いので甕のようにも見えましたが、大壺とありました。この大壺は秋田県で出土されたものです。能登半島の先端の珠洲で制作され、現地の港から船で運ばれたと考えられています。

海運が中心の当時は、石川県の能登半島の珠洲焼は日本海側(北陸、東北、北海道など)に流通し、愛知県知多半島で作られる常滑焼は太平洋側に流通していたと言われています。

珠洲焼 色や質感の比較

珠洲焼は還元焼成の為黒く(グレー)なります。

以上中世の珠洲焼 大壺の紹介でした。