【珠洲焼(すずやき)とは】作品集 茶器 花器 石川県 美しく黒いやきもの Japan SUZUYAKI Black Pottery

こんにちは。石川県の美しいやきもの 珠洲焼(すずやき)のお話です。

News:

2024年1月: 能登半島地震の珠洲焼への影響 新聞記事一覧「支援金振込先」: 最下章に追加

2025年2月: 珠洲焼作家 篠原敬氏 メッセージ「珠洲焼の再生と未来 2025—震災を越えて いま伝えたいこと 」を追加

2025年5月: 3度目の窯の再建作業再開 (篠原敬氏): 最下章に追加

Contents 目次

珠洲焼を独自の視点からご紹介

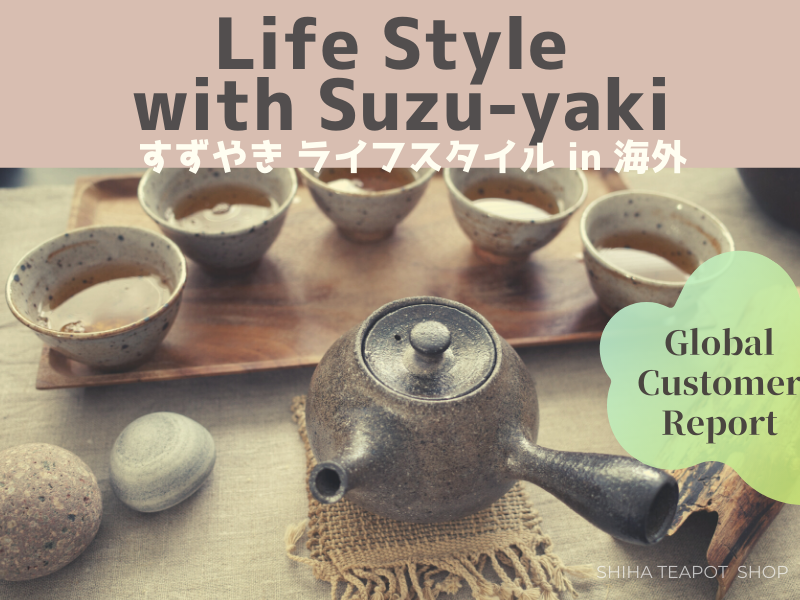

珠洲焼の特徴と美を紹介します。私自身も珠洲焼に魅了され、海外の方に珠洲焼を紹介し、欧米、アジア諸国の方々に作品をお届けしてきました。お客様の感想を含めた、珠洲焼がある各国のライフスタイルもご紹介します。

篠原敬さんにお越しいただき珠洲焼を海外の方にも紹介

珠洲焼(すずやき)とは

珠洲焼とは、石川県の能登半島の先端 珠洲市で作られる黒い無釉のやきものです。

海外の方は、日本の他の産地では見られない無釉の黒い器と、自然を感じる素朴な美に魅力を感じています。

陶器、磁器、炻器(せっき)の分類では炻器になります。石川県の伝統的工芸品です。

(珠洲(すず)は場所の名前であり、鈴焼(すずやき)ではありません)

美しい黒の町 珠洲(すず)

珠洲は美しい黒の町です。

石川県 能登空港から珠洲市へ向かう道、そして珠洲市のあちこちで目につくのは家屋の屋根を飾る麗しい黒いやきもの、瓦です。(能登瓦)

整然と並び、艶やかな光を放つ黒瓦と、ひとつひとつ味わいが異なる、温かく柔らかな珠洲焼の黒。珠洲を訪れると、この土地が生み出した美しい黒の世界に浸れます。

また緑も多く、黒との対比を鮮やかに感じます。

珠洲で一番か高い山からの光景です。(11月)

珠洲と言えば、珪藻土、縄文遺跡、米、海鮮、酒、塩、自然、海、風 … 新鮮な食材、歴史と文化、自然と陶芸 を愉しめる場所です。

道路が広く人が少ない、ドライブやサイクリングは快適です。

NHK BSプレミアム イッピン 珠洲焼特集 3度目の放送でした。

「手になじみ 目に楽しい黒の器~石川 珠洲焼~」

2020年08月04日 (火) 昼 12:00 ~ 12:30 (30分)

現代の珠洲焼(すずやき)

静かな美の秘密

薪窯で焼かれた珠洲焼はグレー、緑、ピンクなどの自然釉(薪の灰が窯の中で器にかかったもの)が見られます。

黒地に柔らかな色が深い層を作っています。(ガス窯で焼く作品もあります。)

自然釉について:

(珠洲焼のように)釉薬を用いないやきものでは、燃料として使った薪の灰が器にかかり、灰のアルカリ分が高温の為に粘土の長石をとかしてガラス状になるものがあります。薪窯で灰は自然に釉薬の働きをするので自然釉とも呼ばれます。(釉というのはやきものの表面のガラス質の皮膜をいいます。)-やきものの本より

器を窯で焼く時、薪を燃料にすると、薪(松の木など)が燃えて灰となり、窯の中で器の上に降りかかります。

それが美しい色彩や複雑な質感を生み出します

このページの現代の作品は、珠洲焼作家の游戯窯 (ゆげがま) 篠原敬(しのはらたかし SHINOHARA TAKASHI)さんの器です。

珠洲焼の土について

珠洲焼の土は、作家さんが自ら山で探してきたものです。篠原氏が講演で紹介しています。

珠洲焼の焼成(しょうせい) 黒色への変化

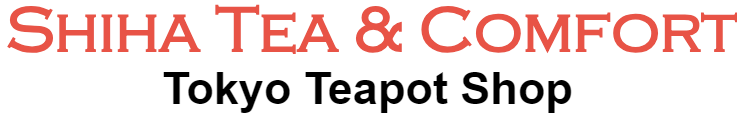

窯焚きについて、游戯窯の篠原敬さんにお伺いしました。

薪を24時間ⅹ数日 燃やし続けることは大変な作業ですが、作品には薪窯(まきがま)ならではの美が生まれます。動画では使用する薪の量もご覧ください。

動画の紹介(篠原さん):動画はたぶん窯の温度が1100℃の頃だと思います。映像のような一連の作業を数分おきに淡々と繰り返します。焚べる薪の量は窯の状態を見ながら判断するのですが、基本的には窯が欲しがる分だけ焚べます。多すぎても少なすぎても温度は下がります。この勘をつかむことが肝心です。

窯焚(かまたき)は何日間行いますか?

4昼夜、足かけ5日間です。それで終われば燃費にも体力的にもベストですが、最近は5昼夜〜6昼夜かかることが多いです。長く焚けば結果的に灰が多く被り自然釉も多く流れます。

焼成日数(時間)は、これでよいという判断はどのようにされるのですか?

焼成を終えるタイミングは窯の中の色と作品表面の照りを見て判断します。1200℃を超えると窯の中は白く輝いてきます。それとともに作品に付着していた灰が溶けて流れ出し、作品表面がガラス面のように光り始めます。この状態になるとそろそろ火を止めるタイミングを探ります。

あと半日か、あと1日焚き続けるかの判断は、焼け上がりのイメージを想像しながら体力気力との相談です。

珠洲焼は、どの段階で、どのようにして黒色になるのでしょうか?

火を止める際、過酷な作業があります。酸化焼成の窯は静かに終えますが、珠洲焼(還元焼成)の場合は、最後に燃え盛る燃焼室へ大量の薪を詰め込んで、窯全体を密封します。

1200℃を超えた中に焚べられた薪は密封された中で、それでも燃えるために酸素を求めるのですが、外からの酸素は遮断されたため、作品からも酸素を奪います。

その際に土に含まれている鉄分が還元して珠洲焼の灰黒色が生まれます。この作業を怠ると珠洲の土も備前焼のように赤みがある色になります。

薪の種類と効果

燃料の薪は、赤松を使う場合、杉を使う場合があります。薪の種類により自然釉の色や雰囲気が変わります。

個人的な印象ですが、赤松は多彩で深みを感じ、杉は静かで落ち着いた感じのものが多い気がします。選ばれる方のお好みや求めるものにより、それぞれの美が喜ばれています。

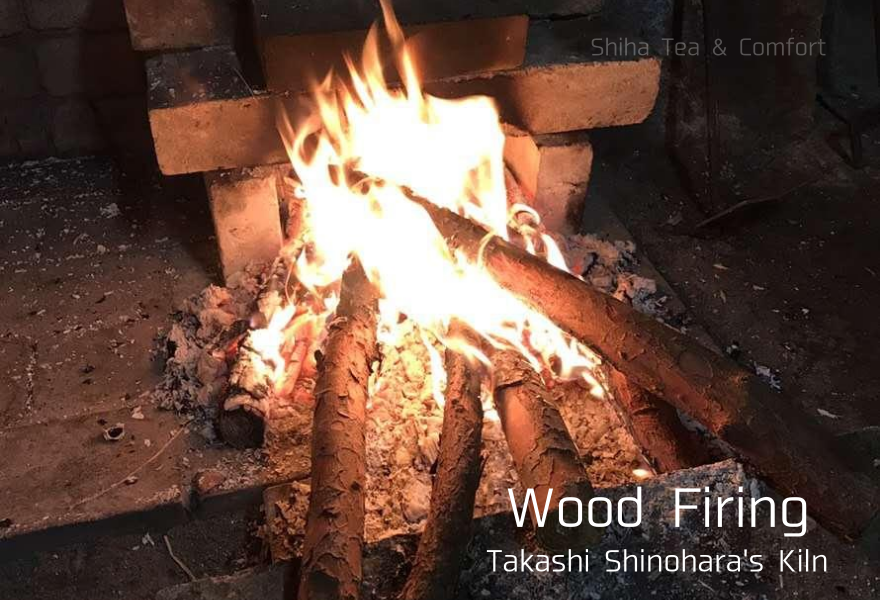

空間にみる珠洲焼

珠洲焼は、見る人の気持ちを落ち着かせ、清らかな気分にしてくれます。

珠洲焼の器は自然の中の植物を、更に美しく見せることができると感じます。

珠洲焼で花を生けると凛とした雰囲気になります。花と珠洲焼は以下のブログをご覧ください。

海外にみる珠洲焼 (珠洲焼があるライフスタイル)

海外にお届けした珠洲焼の器です。購入されたお客様が写真を送ってくれました。

更に多くの写真や、メッセージは 以下の日本の珠洲焼(すずやき)ライフスタイル写真集 及び動画をご覧ください。

珠洲焼の器で中国茶 (より清らかに 柔らかに感じる)

各国から届いた珠洲焼の急須や茶杯を使われた感想を紹介します。珠洲焼がお茶に与える影響が分かります。お茶通の方がほとんどで、器やお茶にこだわり、その味わいをお知らせしてくれます。今回は中国茶を淹れられたコメントでした。

海外のお客様からの印象は、多くの方は中国茶と日本茶を厳密に区別せず、単にさまざまなお茶の中の一つとして受け入れられている気がします。ブログ:珠洲焼(すずやき)の茶器と中国茶 お茶の味 世界各国からのレポ-ト ではメッセージを紹介しています。

- 中国より 台湾烏龍茶

- フィンランドより 黒茶 (安化伏磚茶)

- 香港より 台湾高山烏龍茶

- 中国より ジャスミン茶(碧潭飘雪)

- 香港より (茶と水)

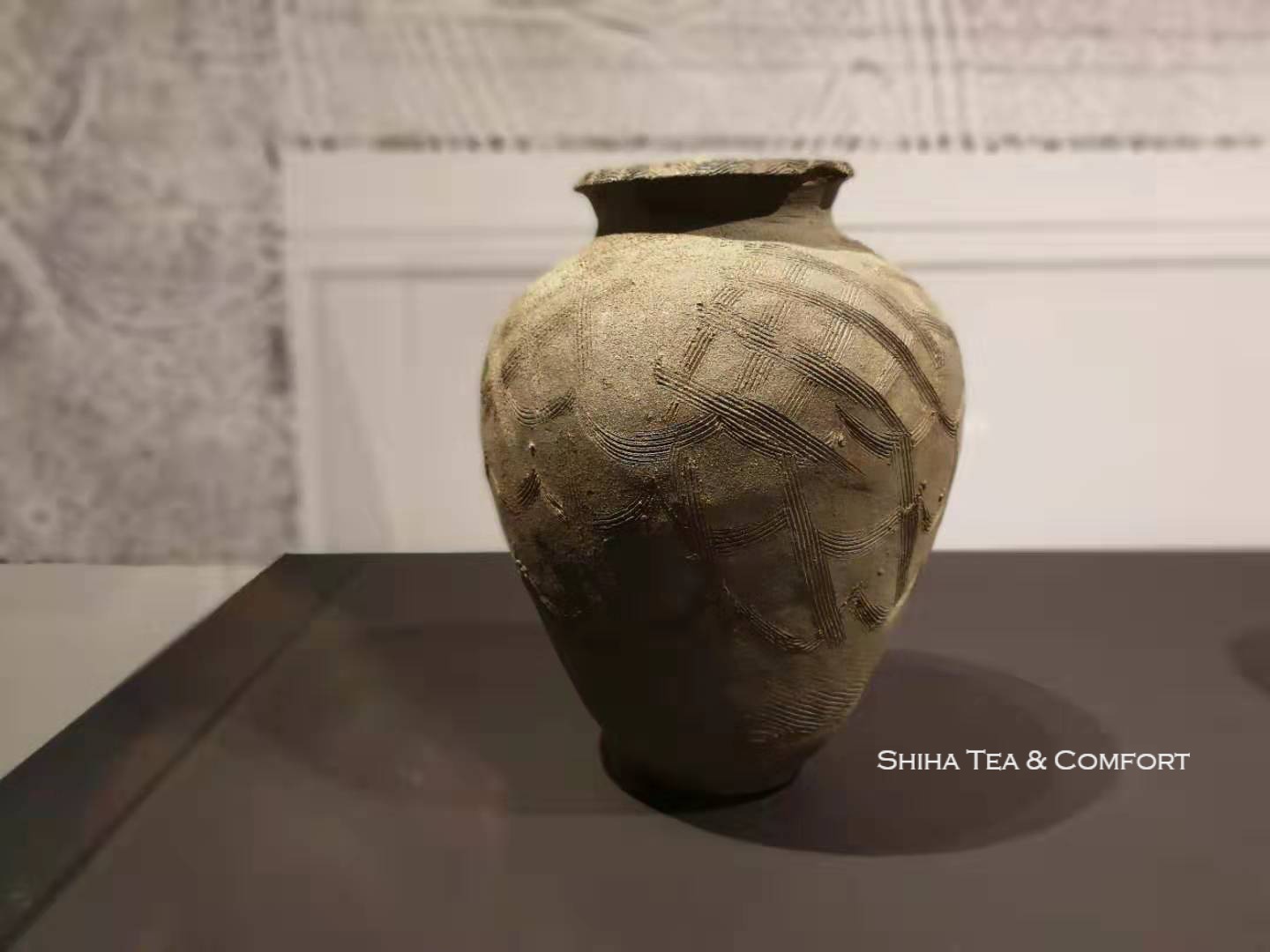

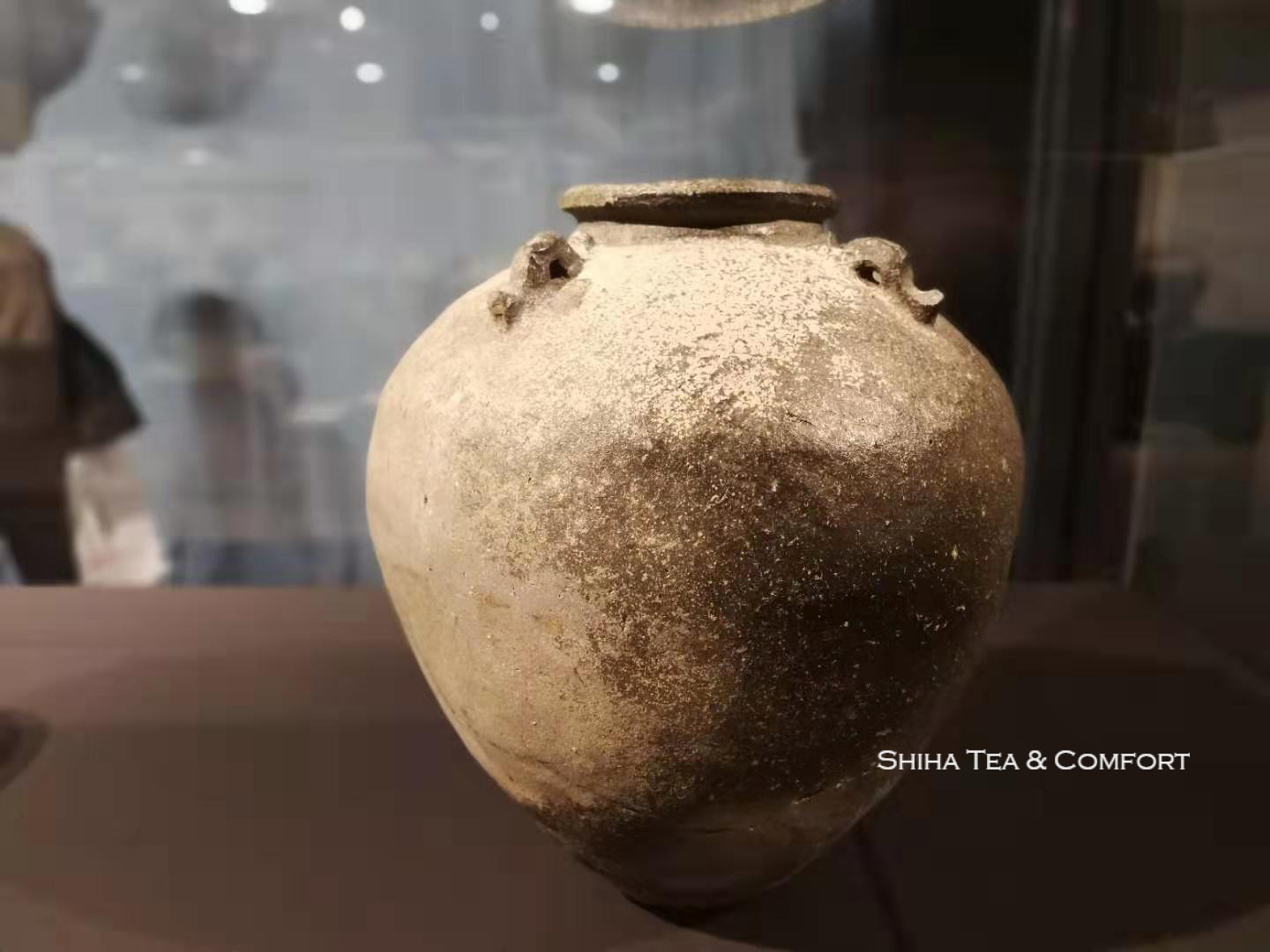

中世の珠洲焼(すずやき)

中世の珠洲焼の 壺 や甕 が、渋谷ヒカリエの「珠洲焼展覧会」に展示されました ( 2019年9月 )。その特徴は同じです。

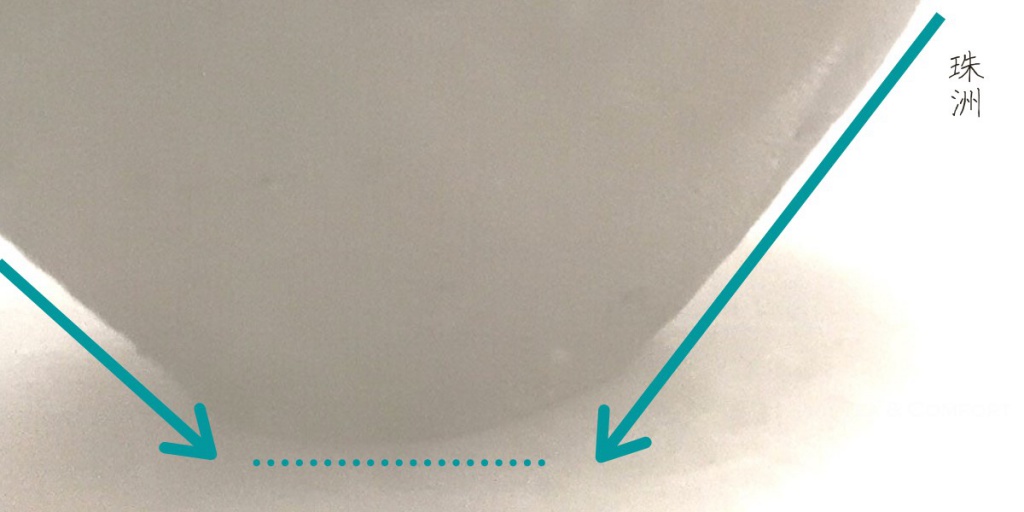

黒い、無釉、薪窯で焼いた、自然釉。 そして壺、甕は 底が小さいという特徴が見られます。

現代の珠洲焼で紹介の篠原敬さんの急須の下部は、珠洲焼の原点のフォルム、小さく締まった底が再現されています。

底部に向けてのシャープさがあるラインは「ザ・珠洲焼」な感じです。

これらは12世紀~15世紀初のものです。写真はライトの関係で、色や自然釉がはっきりしませんが、実物から受ける印象は、やはり素朴で静かな美 でした。

より早い時期のものは黒というよりグレーな色合いです。

原料の土に鉄分が多いと(そして窯の温度が高いと)より黒くなると説明を受けました。15世紀に近づくと、窯の温度も高く上げれるようになり、黒色の深いものが見られました。

鉄分が多い土は、還元焼成で黒くなります(窯の中に酸素が少ない状態)。窯の中に酸素がある酸化焼成だと赤くなります。

珠洲焼は還元焼成をします。

上の四耳壺(しじこ)は黒々とした部分が多く、表面の光沢もあり深みがありました。(写真では分かりづらいです)

この展示品は、通常石川県珠洲市の珠洲焼資料館で見れます。最下部に資料館の情報を載せています。

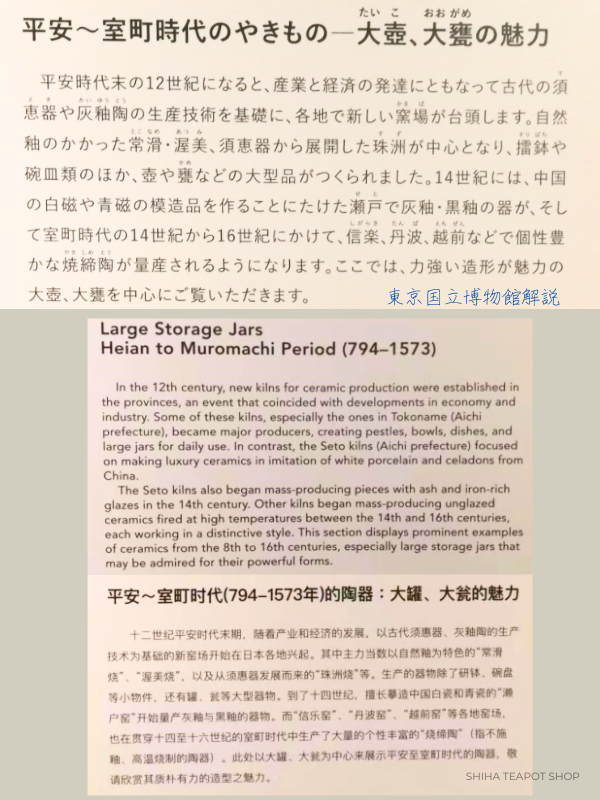

東京国立博物館の珠洲焼(すずやき)六古窯と比較

東京国立博物館(トーハク)に珠洲焼と平安・鎌倉のやきものとの比較展示がありました(2019年)。

比べてみると、はっきりと 珠洲焼の特徴 黒色と底の締まった感じが見てとれます。どれが珠洲焼か分かりますか。

日本の六古窯となっているのは常滑焼、信楽焼、丹波焼、越前焼、瀬戸焼、備前焼ですが、展示に信楽はありませんでした。

珠洲焼は、底に向かうラインがシャープです。

一番左が珠洲焼です。展示写真は下記ブログまたは下記動画をご覧ください。

比べてみると、珠洲は黒み・グレーです。他の産地は赤みがあります。

展示の説明です。平成~室町時代のやきもの(大壺たいこ、大瓶おおがめの魅力)に堂々と珠洲焼が入っています。 下は博物館の解説文です。

平安時代末の12世紀になると、産業と経済の発達にともなって古代須恵器や灰釉陶の生産技術を基礎に、各地で新しい窯場が台頭します。

東京国立博物館

自然釉のかかった常滑・渥美(とこなめ・あつみ)、須恵器から展開した珠洲(すず)が中心となり、擂鉢や碗皿類のほか、壺や甕などの大型品が作られました。

日本文化遺産の珠洲焼

文化庁運営の「文化遺産オンライン」で中世の珠洲焼と解説が見れます。 全国の博物館の作品や国宝・重要文化財などが見れるサイトです。

キーワードに「珠洲」と入れて検索してみてください。陶磁器以外も含まれますが、30点程検索されます。例えば以下のような作品が見れます。

- 珠洲草樹文壺(鎌倉時代)京都国立博物館

- 珠洲巴文大壺(平安時代)東京国立博物館

文化遺産オンライン データベース

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages

500年の沈黙「幻の古陶」

実は、珠洲焼は15世紀に突然途絶えてしまいました。「忽然と姿を消した」「幻の古陶」などと言われていました。

現代の珠洲焼は、約50年ほど前に復活したものなのです。 長い間知られておらず、現代その存在が明らかになり、そして復興をとげたのです。

未知のやきもの発見 、1961年「珠洲焼」と命名

ある古美術研究家が灰黒色の四耳壺と出会ったことが、珠洲焼が500年の眠りから覚めるきっかけとなりました。

彼はその未知のやきものルーツを探りに珠洲へ行き、地元郷土史研究家と調査を行いました。

そして、そのやきものが中世の陶器と分かり「珠洲焼」と命名されました。1961年(昭和36年)のことでした。

珠洲焼復興までの道のり

2019年5月に 、復興までの道のりが朝日新聞にシリーズで特集されました。復興に人生の大部分を捧げた人、関わる人の様々な苦労や想い。それが分かるとても良い記事でした。

珠洲焼、フィーバー経て「復興」500年の沈黙

https://www.asahi.com/articles/ASM543F7WM54PJLB001.html

珠洲焼と呼ばれるこの焼き物は12世紀半ばから15世紀にかけて現在の珠洲市周辺で生産され、北陸から東北、北海道に至る東日本の日本海域を広大な商圏とした。だが、15世紀後半に急速に衰えまもなく廃絶。存在すら忘れられていたが、今から40年前の1979年、現代への鮮やかな「復興」を遂げた…

朝日新聞記事より引用

中世の珠洲焼の製作(叩きについて)

現代は陶土を精製して使いやすくしているため、あえて強度を出すために叩く必要性はありません。

中世では陶土を原土のまま成型していたようなので、叩くことによって土を締める必要があったと思われます。叩きの技法は元来、加飾ではなく、土を締める目的でした。多くは叩いた後に叩き目をヘラで落として研磨してあります。

現代珠洲焼作家

しかし後に意図的に叩き目を加飾として残すことを前提に叩かれた壺が現れます。綾杉文は典型的な加飾の叩きです。

これまでの中世の珠洲焼の解説

1998年発行 にほんやきもの史(監修 矢部良明氏)での珠洲焼の解説(下記抜粋)を、珠洲焼ファンとして嬉しく思っていました。ただ、六古窯の名声に隠れているという点が気になっていました。

この六古窯の名声に隠れて、その存在を知られていなかった古窯に…(中略)石川県珠洲市の珠洲焼がある。

にほんやきもの史

ちなみに須恵器系の窯としては…(中略)なかでも、造形的にとくに抜きん出ているのは、やはり、石川県の珠洲焼である。その黒光りする素地肌。鋭敏なエッジを利かせた造形と、重厚な作りの大壺は人をして感動させる迫力がそなわっている。

にほんやきもの史

この書籍発行から約20年後である2019年、上述の東京国立博物館での展示と解説を見て、研究により中世での珠洲焼の存在の大きさが、より明らかになったのだと感じました。

石川県珠洲市 珠洲焼資料館の案内

珠洲焼資料館では、たくさんの中世の大壺や大甕の展示があります。壺に刻まれた様々な模様、刻字などをじっくり見ることができます。

珠洲焼資料館 館蔵品が見れるページです。https://www.city.suzu.lg.jp/suzuyaki/collection/index.html

珠洲焼 最新ニュース

2022年、2023年、2024年の地震のニュースは最下章をご覧ください。

■ 石川テレビ放送 ドキュメンタリー『珠洲の窯漢』(すずのかまおとこ)第33回FNSドキュメンタリー大賞を受賞 ‐2024年12月 地震後 珠洲焼作家・篠原敬氏、田端和樹夫氏を追った映像作品

■ 珠洲焼 篠原敬氏の記事掲載の雑誌が発売– 2023年10月 日中文化交流誌 雑誌『和華』第39号 特集「境界を超える工藝」では、珠洲焼及び日本の各地の工藝品を美しい写真と共に紹介しています。珠洲焼作家 篠原敬氏と珠洲焼研究家 大安氏尚寿氏へのインタビュー掲載。

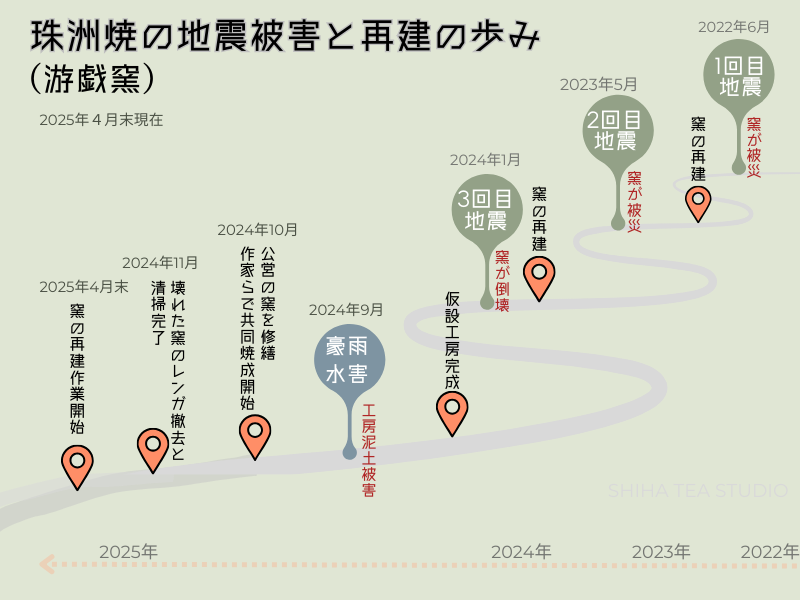

珠洲焼 地震や豪雨からの再建の歩み(概要)

2022年からの歩み(游戯窯)

能登半島では2022年以降、地震や水害の被害が発生し、珠洲市及び珠洲焼作家も大変な被害を受けました。次章以降にその経過(ニュース記事)を掲載します。

珠洲焼 地震被害と再建ニュース (2022-2023年)

2022年6月、大きな地震が能登半島の珠洲市を襲いました。その後2023年にも地震が発生。珠洲焼の作家さんたちも大変大きな影響を受けました。作品が壊れ、作品を作る窯にもダメージがありました。2022年の地震から立ち上がり、また頑張っていこうとしていた矢先でした。以下ニュースリンクです。

2022年1回目の地震

2022年6月28日 地震で被害珠洲焼再建の一歩 (珠洲焼資料館・作家)(YouTube)

2022年7月4日 地震から2週間 被害の作家が展覧会「もうやめようかと一瞬思った」(YouTube)

2023年1月6日 震度6弱から再起 珠洲焼作家篠原敬さん 新たな一歩の思い (YouTube)

2023年2回目の地震

2023年5月10日 「もう終わったなと、でもなんとかする」珠洲焼作家の苦悩(記事+動画)

2023年5月11日 繰り返される大地震 被害を受けた珠洲焼作家が抱える葛藤 (YouTube)

2023年5月16日 震度6強の地震で伝統工芸「珠洲焼」の作品や窯が被害に 2度の大地震(記事)

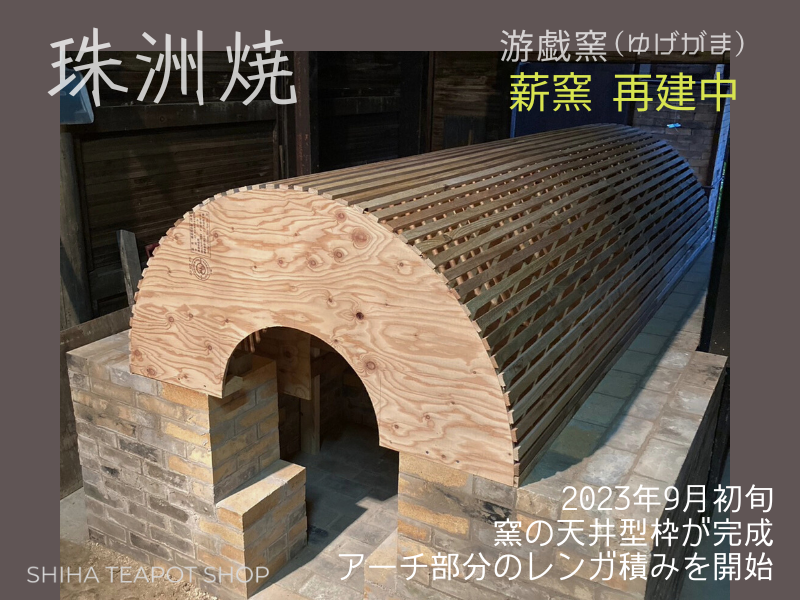

2023年9月4日 震度6強から4か月 珠洲焼の窯元で崩れた窯の再建作業

下の写真は、2023年9月初旬、珠洲焼作家 篠原敬氏(游戯窯ゆげがま)の薪窯の再構築作業の様子です。(2度目の地震後)

篠原氏が窯の再建について全国に呼びかけ、これまで作品を通して出会った方々、珠洲焼をもっと知りたいという方々、これから陶芸家を目指す若者など、全国から合計150名以上の方に参加をいただき、共同で作業を行ったそうです。みなさんの協力で、2023年6〜8月に窯の解体、レンガ掃除、基礎工事、新しい窯のレンガ積みが完了しました。

2023年11月現在、珠洲焼の作家さんたちは創作の再開に向けて活動されています。

2023年11月5日 窯再建 珠洲焼制作に光 作家・篠原さん修復に感謝

2023年11月5日 震度6強から半年 崩れた「珠洲焼」窯が再建

令和6年 能登半島地震 被害と再建ニュース (2024年-2025年)

2024年1月1日の地震で、珠洲焼作家 篠原敬氏(游戯窯ゆげがま)の再建したばかりの窯が倒壊してしまいました。2023年5月の地震から半年かけ、11月に再建完了をしたところでした。(前章をご参考ください)

珠洲焼の作家さん方みなさんご無事とのことです。ほとんどの作家さんは窯が被害を受け、自宅も壊れ、みなさん避難所などに避難中とのことですが、多くの作家さん方が今後も珠洲焼は作り続けていくとの意思をお持ちだとお伺いしました。(2月8日更新)

◆ 2024年1月17日「少しずつ希望をもってやってきたが」深刻な被害

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/946564

◆ 2024年1月19日 「またやられた」3度目でも、再起誓う 珠洲焼・篠原さん

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1293915

◆ 2024年1月26日 窯・作品壊滅「諦めれば人生そのものが無駄になる」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024012500765

◆ 2024年2月27日 窯全20カ所被災 再開目指す「再建を手伝う」メッセージ多数

https://www.tokyo-np.co.jp/article/311775

◆ 2024年3月1日 ドキュメンタリー・ニュース – 地震後の篠原敬の生活、工房、現在と将来への想い

◆ 2024年5月31日 珠洲焼の窯元で仮設の工房の建設始まる

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20240531/3020020421.html

◆ 2024年7月21日 珠洲焼 復興へ仮設工房 坂茂さん設計、強度も十分

https://www.chunichi.co.jp/article/930737

◆2024年9月1日 輪島塗、珠洲焼…能登の伝統産業いまだ苦境 地震から8カ月も生産再開難しく

珠洲焼などの伝統産業は依然として厳しい状況。仮設住宅への入居もままならず工房や窯の再建への道のりは長い。

https://www.sankei.com/article/20240901-7DCISR3FDZLGBCYSUTODCREKXY

◆2024年10月21日 珠洲焼再び、希望の炎 被災後初の窯入れ 作家団体「創炎会」

作家の大半が、地震で窯や工房が壊れ、水害被災も重なった中、公営の窯を共同で用いて活動を続けることに。

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1553234

◆2024年11月26日 地震に豪雨 相次ぐ試練の「珠洲焼」復活へ 仲間と歩む珠洲焼作家・篠原敬さん

10月中旬 本格的な窯の復旧作業がスタート。崩れたままの窯を片付ける作業を開始。全国からのボランティアの方々と約3000丁のレンガを清掃。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/1576816

珠洲焼 地震後-5.png)

◆2025年5月5日 珠洲焼 窯の再建作業再開 「創炎会」篠原敬さん

(記事抜粋・要約) 2025年4月 篠原敬さんの游戯窯が、ボランティアの協力を得ながら窯の再構築作業を開始。再建作業は3回目。 復旧作業は8月を目処に、レンガ5000個を積む。篠原さんの原動力の一つは、国内外から支援に訪れたボランティアとの出会いだという。

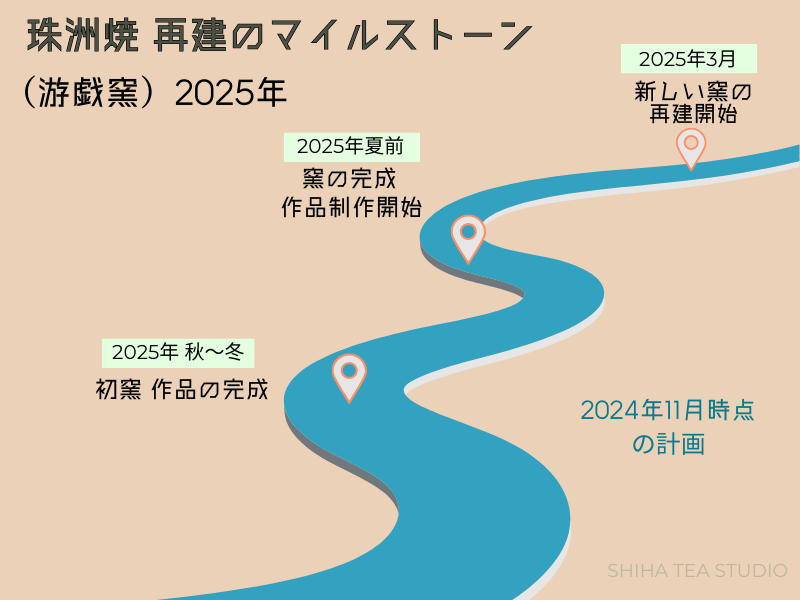

2025年の再建予定(游戯窯)

2025年夏前 窯の建設完了を目指す

2025年秋 初窯を予定(作品製作と窯焼きの準備を経て秋頃に実施予定)

珠洲焼 篠原敬氏 メッセージ 「珠洲焼の再生と未来 2025—震災を越えて。いま伝えたいこと」

https://shihateacomfort.com/shinohara-message-feb2025/

石川県 珠洲市、珠洲焼作家への義援金・支援金 窓口

珠洲焼の作家組合(創炎会)宛、作家宛、珠洲市宛の義援金振込先の紹介です。

| 珠洲焼作家組合 珠洲焼創炎会への義援金 北國銀行 (ほっこくぎんこう) 珠洲支店(スズしてん) (普) 28551 名義 能登半島地震義援金 珠洲焼創炎会 (ノトハントウジシンギエンキン スズヤキソウエンカイ) ※振込画面で最後のエンカイが表示されない場合があります |

珠洲焼作家 篠原敬氏の游戯窯(ゆげがま)への支援金 北陸銀行 (ほくりくぎんこう) 珠洲支店(スズしてん) (普) 4076402 名義 篠原敬(シノハラ タカシ) |

珠洲市宛 能登半島地震災害義援金 (珠洲市ウェブサイト) https://www.city.suzu.lg.jp/site/bousaisuzu/11594.html |

珠洲市宛 代理寄付 ふるさとチョイス 災害支援 (ふるさと納税の仕組みを使った支援) https://www.furusato-tax.jp ※参考 NHKニュース「能登半島地震 ふるさと納税「代理寄付」の取り組み広がる」 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240112/1000101011.html |

以上、珠洲焼のお話でした。お読みいただきありがとうございました。

珠洲焼に関する動画は以下のYouTube再生リストにまとめました。